SEOライティングってなに?

Webライターになるなら必須のスキルらしいけど、どう書けばいいの?

インターネットが普及して以来、検索エンジンを通じて情報を得ることが当たり前になりました。

AIが台頭する現代、「検索エンジンの時代は終わる」と言われる機会も増えましたが、その需要がゼロになることはないでしょう。

この検索エンジンで、記事を上位表示させるための文章術がSEOライティングです。

集客や売上の向上、企業や商品のブランディングに活用されます。

そこで本記事では、Webライターの必修科目ともいえるSEOライティングの正しい書き方を解説します。

本記事の内容

- SEOライティングの概要

- SEOライティングの手順

- SEOライティングの書き方

- SEOライティングに役立つツール

Webライターの仕事に挑戦してみたい方、よりステップアップしたい方はぜひ最後までご覧ください。

もくじ

SEOライティングとは

SEOライティングとは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンでコンテンツ(記事)を上位表示させるための文章術です。

特定のキーワードで検索したユーザーにとって有益なコンテンツを作成するテクニック、といってもよいでしょう。

ちなみにSEOとは……Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略称です

検索エンジンで上位表示を目指す施策全般を指します

SEOは、低コストで長期的な集客力を得られるWebマーケティングの施策であり、多くの事業者が取り組んでいます。

そのため、Webマーケティングに取り組む企業や事業者にとって、SEOライティングを習得しているWebライターは有用な存在となりえるわけです。

SEOライティングの目的

SEOライティングの主な目的は、次の3つです。

SEOライティングの目的

- 検索結果で上位表示させる

- 検索ユーザーの問題を解決する

- ユーザーに行動を促す

改めて、SEOライティングに求められる役割を確認していきましょう。

目的①検索結果で上位表示させる

前述した通り、SEOライティングの主な目的は、検索結果の上位にコンテンツを表示させることです。

検索結果の上位にコンテンツが表示されれば、潜在顧客と接触する機会が増え、サイトへのアクセス数も増加します。

また、上位表示されているコンテンツは、検索ユーザーからの信頼を得やすくなります。

結果的に、SEOで上位化されたコンテンツは、企業や商品の認知度の拡大やブランディングの向上に役立つわけです。

SEOで成果を出すのに欠かせないSEOライティングは、ビジネスを後押しする重要なスキルといえます。

目的②検索ユーザーの問題を解決する

SEOライティングは、ユーザーにとって有益で読みやすい文章を書くスキルでもあります。

ちなみに……SEOの対象となる検索エンジンは、基本的にGoogleと考えておきましょう

2025年時点での検索エンジンのシェア率では、Googleが世界の約90%も占めているんです

Googleでは、ユーザーにとって有益なサイトほど高く評価されます。

というのも、検索エンジンを使用するユーザーは何かしらの疑問や問題を抱えており、その答えを示すことこそGoogleの目的だからです。

またGoogleは、視認性の重大さについて以下のように示しています。

ウェブサイトの構築時には、ユーザーを念頭に置き、見つけやすく閲覧しやすいサイトになるよう工夫するのが普通です。

検索エンジンもユーザーの一種ですが、コンテンツを見つけるためにユーザーの手助けをします。

SEO(検索エンジン最適化)では、検索エンジンにコンテンツを理解させることで、ユーザーが検索エンジンからサイトを見つけてアクセスすべきかどうかを判断できるようにします。

たとえコンテンツの内容が充実していたとしても、誤字脱字や不自然な文章が多ければ高評価を得るのは難しいでしょう。

ユーザーの求める答えをわかりやすく(見やすく)伝える文章こそが、SEOライティングの目指すところです。

目的③ユーザーの行動を促す

ユーザーの行動を促すのも、SEOライティングの重要な目的の一つです。

仮にコンテンツが上位表示されたとしても、コンバージョン(成約・購入など)がなければ、サイト運営者は利益を得られません。

そこで、コンテンツから流入してきたユーザーに行動を起こしてもらえるよう、文章でコンバージョンへの動線を作ります。

なお、ユーザーに行動を起こしてもらうための文章術をセールスライティング、認知度やイメージの向上を図る文章術をコピーライティングともよびます。

SEOライティングの手順

ここからは、SEOライティングの手順を説明します。

SEOライティングの手順

- キーワードを選定する

- 競合を調査する

- 記事の構成を作る

- コンテンツを書く

- リライトする

具体的に何をやればよいのか、項目ごとに詳しく見ていきましょう。

手順①キーワードを選定する

まずは、SEO対策するキーワードを選定します。

キーワードとは、インターネットの検索バーに入力する語句のことです。

キーワードの選定は、対象のサイトに呼び込みたい検索ユーザー(ターゲット)が入力する語句の予測から始まります。

なおキーワードの予測に必要な情報として、検索ユーザーのペルソナ(ユーザーの具体的な人物像)やカスタマージャーニー(顧客の認知〜購入まで流れ)は、あらかじめ明確にしておかなければなりません。

まずはペルソナがどんな問題を抱え、どんな情報を欲しているのかを予測し、それを言語化していきます。

ペルソナのニーズを的確に捉えられれば、検索ユーザーにとって有益なコンテンツの制作が可能になります。

またPRしたい商品やサービスがある場合は、その商材と関連性の高いキーワードを設定するのも手立てです。

カスタマージャーニーに則したキーワードを設定することで、商材の認知度をあげたり購買を促したりもできます。

キーワードの選定はコンテンツの方向性を決める重要な工程であり、ここを間違えると成果をあげるのは困難になってしまいます。

キーワードの需要を調べるツールは、本記事の後半で紹介します

手順②競合を調査する

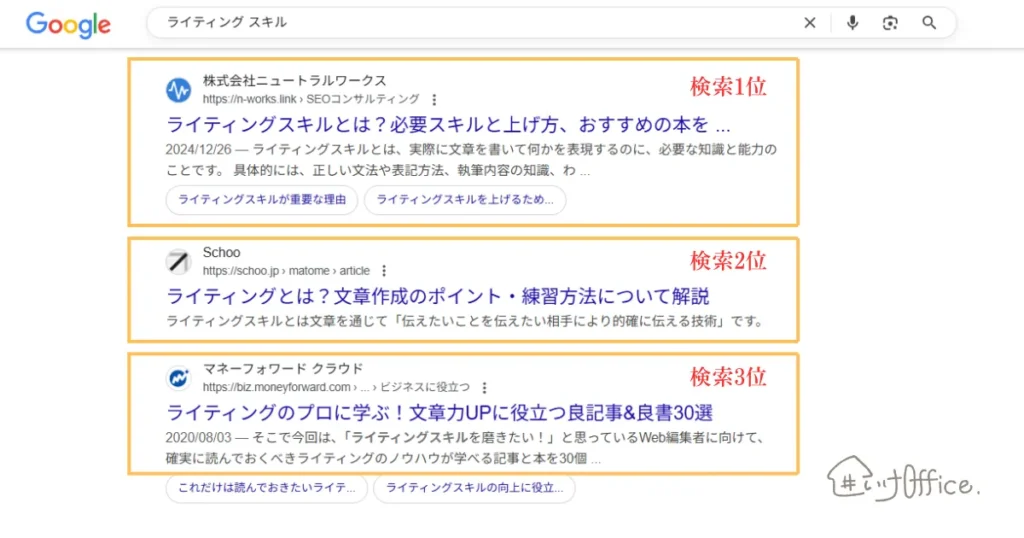

キーワードを選定したら実際に検索し、表示された競合サイト(コンテンツ)を調査します。

競合サイトがキーワードに対して、どのようなタイトルをつけ、どういった内容を盛り込んでいるのか見定めます。

なお、チェックすべき競合の目安は、検索結果の上位1〜10位です。

競合のコンテンツをすべて読むとなると、かなりの時間と手間を要してしまうので、この段階では見出し(目次)のチェックだけでも構いません。

見出しのみを抽出するなら、「ラッコキーワード」といったツールを使うことで作業時間の短縮を図れます。

手順③記事の構成を作る

競合調査により得た情報から、記事の構成を作ります。

構成は、何を、どんな順番で書くのかを可視化した、記事の骨組み・設計図のようなものです。

記事の構成を作ることで、情報の要否を客観的に判断できたり、コンテンツ全体の整合性を取れたりと、さまざまなメリットを得られます。

構成の詳しい作り方は、以下の記事で解説しておりますので、併せてご参照ください。

手順④コンテンツを書く

作成した構成に沿って、コンテンツ(記事)を書いていきます。

これまでに設定してきたキーワードやペルソナを意識しながら、必要な情報を適切に盛り込み、わかりやすい文章で書くことが大切です。

SEOで高評価を得るためのテクニックは数多くありますが、なかでも押さえておきたいのがPREP法です。

PREP法は、情報を簡潔かつ論理的に伝えるためのフレームワークであり、以下の4つの要素から成ります。

PREP法の概要

- P……Point/結論:副業するなら、Webライターがおすすめです

- R……Reason/理由:なぜなら、特別なスキルや道具がなくても始められるからです

- E……Example/具体例:わたしは、未経験ながら活動を始めて2か月で3万円を稼げました

- P……Point/結論:Webライターは、スキルが身につけば収益の拡大も期待できる、おすすめの副業です

PREP法をベースとして、検索ユーザーのニーズを満たせるコンテンツを作成できるよう尽力しましょう。

手順⑤リライトする

SEOライティングにおいて、コンテンツを書き上げたら終わりというわけではありません。

SEOで成果をあげるためには、継続的なリライトが不可欠です。

リライトは、特定のコンテンツ(記事)を目的に合わせて書き直すことです。

よりわかりやすい表現に書き換える、情報を追記するなどがこれに該当します。

リライトを繰り返すことで、SEOでの評価だけでなく、コンテンツのクオリティやコンバージョン率の向上も図れます。

また、情報の鮮度もSEOの評価基準の一つといわれているため、少なくとも6か月〜1年に1回程度はリライトを行いたいところです。

SEOライティングの要素と書き方

SEOライティングの概要がつかめたら、要素ごとの具体的な書き方を解説します。

SEOライティングの要素

- タイトル

- 見出し

- リード文

- 文章

- 画像

- ディスクリプション

要素ごとの役割や書き方が理解できれば、より高品質なコンテンツの制作が可能になります。

タイトル

コンテンツのタイトルには、キーワードを適切に書き入れることが重要です。

タイトルに特定のキーワードを書き入れることで、検索ユーザーの求めている情報がそのコンテンツにあると示唆できます。

なお検索ユーザーの視線の動きを考慮し、キーワードはできるだけタイトルの左側に書くのがよいと考えられています。

また、検索結果に表示されるタイトルの文字数は30文字程度です。

そのため、タイトルは28~30文字程度に納められるよう心がけましょう。

見出し

タイトル同様、見出しにも適宜キーワードを書き入れます。

とはいえSEOを意識しすぎて不適当にキーワードを詰め込んでしまうと、不自然さが生じてしまいます。

そういった不自然さはSEOにとってマイナスになりかねないため、無理にキーワードを書き入れる必要はありません。

見出しはあくまで自然に、分かりやすさを重視し、結論を端的に書きあらわすことが大切です。

なお、SEOで評価を得るためにキーワードを乱用する行為は、Googleのガイドラインでも違反行為と明記されています。

見出しに限らず、キーワードは適切な範囲で織り交ぜるようにしましょう。

リード文

リード文は、ユーザーに対してコンテンツの内容を簡潔に伝えるための文章です。

ユーザーの求める情報がコンテンツ内にあることを端的に伝え、離脱を防いだり、理解をサポートしたりするのに役立ちます。

リード文を書く際は、次の3点を意識しましょう。

リード文のポイント

- 検索ユーザーの悩みを明確にする

- 記事を読むメリットを提示する

- 信頼性を担保する

リード文でコンテンツを有用性を伝えられれば、より多くの検索ユーザーにその記事を読んでもらえます。

文章

SEOライティングで重視すべきは、キーワードから検索意図(ニーズ)を汲み取り、ユーザーに満足してもらえる文章を書くことです。

必要な情報を、いかに読みやすい文章で書けるかが勝負どころです。

読みやすい文章を書くテクニックは無数にありますが、そのなかでも重要なものをピックアップして紹介します。

読みやすい文章を書くテクニック

- 同じ語句や語尾の繰り返しを避ける

- 冗長表現を避ける

- 主語と述語は近くに置く

- 修飾語と被修飾語は近くに置く

- 不要な接続詞は削る

- こそあど言葉を多用しない

- 1文をなるべく短くする

- 1文に盛り込む情報は1つに絞る(ワンセンテンス・ワンミーニング)

上記にくわえて、誤字脱字はないようにしましょう。

誤字脱字が多ければ、たとえコンテンツの内容が良くても検索ユーザーからの信頼は得られません。

コンテンツのクオリティを向上させ、誤字脱字をなくすためには、校正(原稿の誤りを正すこと)の実施が不可欠です。

画像

SEOに強いコンテンツを作るうえで、画像は欠かせない要素の一つです。

画像には検索ユーザーの注意を惹いたり、理解を促したりする効果があります。

文章術という観点からは逸れますが、SEOの基礎として画像を最適化する方法も押さえておきましょう。

画像のファイルサイズは、500KB以下を目安に極力小さくします。

ファイルサイズが大きいと、ページの表示速度が低下し検索順位に悪影響をおよぼします。

また検索エンジンが画像を正しく認識するために、alt属性(altタグ)の設定も必要です。

検索エンジンには、画像データを正しく認識するほどの機能はありません。

そこでalt属性を設定し、テキストで検索エンジンに何の画像なのか伝えてあげます。

alt属性にキーワードを含ませておけば、画像検索で上位表示される可能性も生じます。

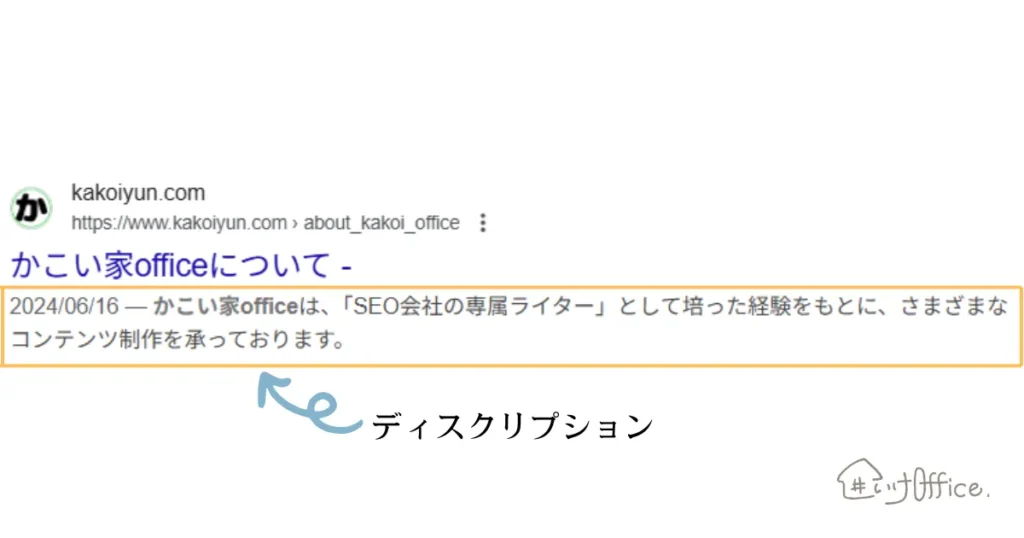

ディスクリプション

コンテンツが検索結果に表示された際、記事の内容を端的に伝えるのがメタディスクリプションです。

検索ユーザーは、検索結果に表示されているタイトルとメタディスクリプションを見て、コンテンツを読むべきか判断します。

つまりメタディスクリプションは、アクセス数の増減を左右する重要な要素の一つなのです。

メタディスクリプションは、長すぎると「…」で省略されてしまうため、70文字前後を目安に作成します。

限られた文字数のなかで、そのコンテンツの内容と読むメリットを平明な文章で伝えましょう。

SEOライティングに役立つツール

以下のようなツールを使えば、SEOライティングを効率的に進められます。

おすすめの無料ツール

- Googleキーワードプランナー

- ラッコキーワード

- CopyContentDetector(コピペチェックツール)

- Enno(校正・校閲ツール)

本記事では、無料で使えるおすすめのツールを紹介します。

Googleキーワードプランナー

Googleキーワードプランナーは、キーワードの検索ボリュームや関連キーワード、広告配信時のクリック単価を調査できるツールです。

キーワードの選定や、コンテンツのアイデア出しで活躍します。

なお、本ツールはGoogle広告を出稿する方向けのものであり、利用するにはGoogleアカウントとGoogle広告の登録が求められます。

広告を出稿していない場合、検索ボリュームを調査しても1,000〜1万といった具合に曖昧な数値しか表示されない点にご留意ください。

とはいえキーワードを選定するだけなら、検索ボリュームは必ずしも重視するものではないため、利用価値は十分にあります。

ラッコキーワード

ラッコキーワードは、キーワード調査に特化したコンテンツ制作の支援ツールです。

キーワードの選定やアイデア出しに際して、多くの方に利用されています。

Googleキーワードプランナーと比較されることもありますが、ラッコキーワードのほうが幅広い項目と媒体での調査が可能です。

ただし、無料プランは機能が制限されているため、検索ボリュームの調査は行えません。

ラッコキーワードとGoogleキーワードプランナーを上手く使い分ければ、双方の欠点を補うことができます。

CopyContentDetector(コピペチェックツール)

CopyContentDetector(コピーコンテンツディテクター)は、作成したコンテンツがWebに掲載されている文章と重複していないかチェックするツールです。

コピペ(コピー&ペースト)はSEOにおいてペナルティの対象であり、検索順位を下げる要因です。

文章の重複が故意でなかったとしても、ほかのコンテンツと同一の文言を使用していれば、検索エンジンからコピペと判断されかねません。

そこで活用されるのが、CopyContentDetectorをはじめとするコピペチェックツールです。

CopyContentDetectorには無料と有料、2つのプランがありますが無料版でも十分役立ちます。

使い方は、調査対象テキスト欄にチェックしたい文章を貼り付け、「規約に同意してコピペチェックする」をクリックするだけです。

数分もすれば、一致率が表示されます。

一致率の目安は、30%以下が良好、50%以下が許容範囲内とみなされるのが一般的です。

無料プランは1度に4,000文字までしかチェックできませんが、それ以外に目立った制限はありません。

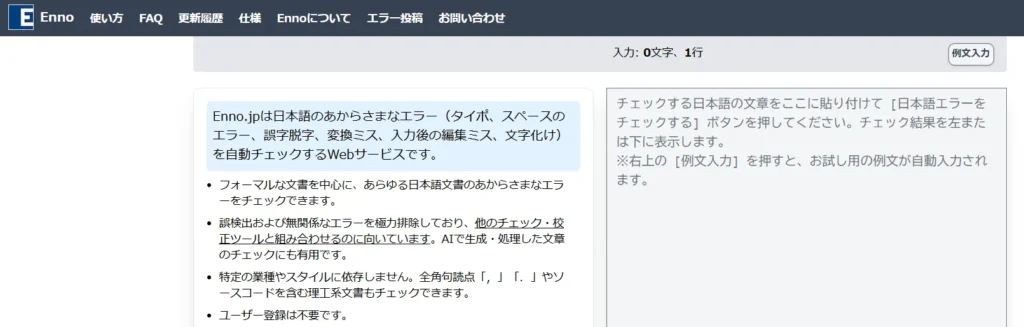

Enno(校正・校閲ツール)

Ennoは、オンライン上で文章内の誤字脱字や文法のエラーなどをチェックする校正・校閲ツールです。

Webサイト内のテキストボックスに文章を入力し、「日本語エラーをチェックする」のボタンを押すだけで、検査が開始されます。

検査が終わると、エラーの疑いのある箇所がハイライトされ、指摘内容も表示されます。

Ennoには、厳格な文字数制限はありません。

ただし長大な文章の検査には時間を要してしまうため、1回8,000文字以内に納めるのがよいとされています。

まとめ

今回は、SEOライティングの正しい手順と書き方を解説しました。

本記事の内容

- SEOライティングの概要

- SEOライティングの手順

- SEOライティングの書き方

- SEOライティングに役立つツール

SEOライティングは、Googleなどの検索エンジンでコンテンツを上位表示させるための文章術です。

SEOで成果をあげるには、検索エンジンと検索ユーザー、双方にとってわかりやすく、有益なコンテンツを作らなければなりません。

文章術というとライティングスキルに着目されがちですが、ペルソナやカスタマージャーニーの設定、競合調査も重要な要素の一つです。

今回ご紹介したポイントを意識しつつ、実践を繰り返すことでSEOライティングが身につき、ライティングスキルも上達するはずです。

より高品質なコンテンツを書けるよう、ぜひ試してみてください。