記事の構成ってどうやって作ればいいの?

具体的な手順を教えて!

ブログやコラムを書くにあたって、まず作らなければならないのが記事の構成です。

構成は、記事の設計図、あるいは骨組みともよばれる要素であり、SEOでの評価や記事の品質に大きな影響を及ぼします。

つまり記事構成の作り方は、高品質な文章を書くうえで避けては通れない必修科目というわけです。

そこで今回は、記事構成の作り方をわかりやすく解説していきます。

本記事でわかること

- 記事構成の概要

- 記事構成を作り込むメリット

- 記事構成の作り方

「高品質な記事を書きたい」とお考えのWebライターやブロガーは、ぜひこの記事の内容を試してみて下さい。

もくじ

記事構成とは

記事構成とは、「何を」「どんな順番で書くか」を可視化した、記事の設計図です。

ブログやWeb記事の目次が、構成にあたります

なお記事構成の項目は見出しとよばれ、一般的に以下のように表記・分類されています。

見出しの表記・分類

- H1/記事のタイトル

- H2/大見出し

- H3/中見出し

- H4/小見出し

記事構成の基本構造

記事の構成は、リード・本文・まとめの3つに大別されます。

| 構成 | 役割 |

|---|---|

| リード | 記事の導入 記事の内容を簡潔に伝える |

| 本文 | 記事の主要部分 リードで提示したテーマを深掘りする |

| まとめ | 記事の要約 本文に記載した内容を簡潔にまとめる |

リードは、本文に入るまえの導入部分です。

問題提起や記事を読むことで得られるメリットなどを読者に伝える役割があります。

本文は記事の主要部分であり、読者の問題を解決するのが役割です。

本文を書き終えたら、全体の要約としてまとめを書きます。

記事の要約のほか、ほかの記事への誘導や商品の販売を促す役割もあります。

記事構成を作るメリット

記事構成を作ることで、次のようなメリットがあります。

記事構成を作るメリット

- スムーズに執筆できる

- KW(キーワード)に適した記事を書ける

どういうことか、詳しく見てみましょう。

メリット①スムーズに執筆できる

前述した通り、構成は記事の設計図とよべる要素です。

記事構成をどれだけ作り込んだかによって、執筆の難易度や記事のクオリティが変わってきます。

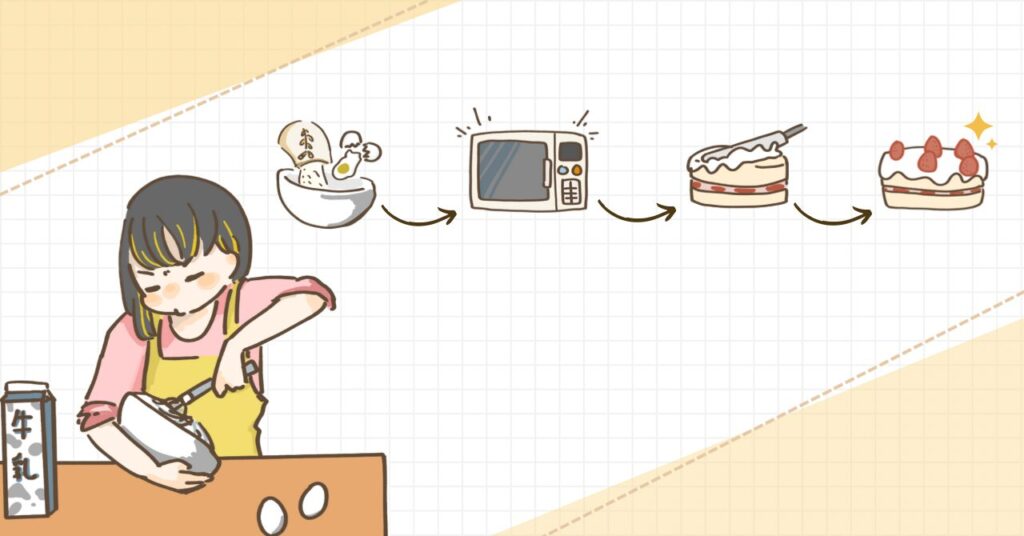

ライティングを家づくりに例えると、イメージしやすいかもしれません。

構成を作らずに記事を書き始めるのは、測量や組み立てる順番を決めないまま家を作り始めるのと同義です。

頭のなかでだけ完成形をイメージし、感覚を頼りに作業を進めることになります。

何のパーツが必要なのか、どの順番で組み立てればよいのかが決まっていないので、行き当たりばったりの作業になるのは免れないでしょう。

このやり方でイメージ通りの家を完成させるのは困難なうえに、非効率そうですよね

まずは構成(設計図)を作り、必要なパーツや組み立てる手順を決める、それから作業に取り掛かるのは記事作成も家づくりも一緒です。

記事構成がしっかり作られていれば、何をどういう順番で書けばよいかが明確になるため執筆時の迷いがなくなります。

結果的に執筆スピードが向上し、記事のクオリティも高まるわけです。

手間を惜しまず記事構成を作っておけば、執筆に要する時間と労力の削減が叶います。

メリット②KW(キーワード)に適した記事を書ける

Webライターやブロガーが書く記事は、基本的にSEOで上位表示させることを目的としたものです。

そのため、狙ったKW(キーワード)に適した記事を書かなければなりません。

記事構成を作る段階で各見出しに適宜KWを入れることで、SEOに強く不自然さのない良質な記事が書けます。

また構成を一度作り、見直すことで記事全体を俯瞰できます。

そのとき、KWに対して追加すべき項目、不要な項目を精査することで、読者が必要とする有益な記事が書けるわけです。

SEOに強い記事、読者に求められる記事、どちらもKWに適している必要があり記事構成は欠かせない要素といえます。

記事構成の作り方【5ステップ】

ここからは、具体的な記事構成の作り方を説明します。

記事構成を作る手順

- 記事の目的を明確にする

- 読者をイメージして仮の構成を作る

- KW検索をして仮構成をブラッシュアップする

- 読者の悩みを深掘りする

- 調整する

順を追って、詳しく説明します。

STEP①記事の目的を明確にする

まずは記事の目的を、次の3つの要素に分けて言語化します。

記事の目的の3要素

- KW(キーワード)

- 訴求するもの(商品・サービス)

- ターゲット

KWとは、記事の主題を表し、読者や検索エンジンがその記事を発見する手がかりとするフレーズのことです。

1記事に対して、1~3程度の単語を設定するのが一般的です。

記事を執筆するにあたって、売りたい商品やサービスがある場合は、それもあらかじめ念頭に置いておく必要があります。

何を売るのかによって、記事で訴求すべき内容や想定読者が変わってきます。

また、作成した記事を誰に読んでもらいたいのか、訴求する商品を誰に売りたいのか、ターゲットを決めておかなければなりません。

読者の人物像・知識レベル・検索意図を詳細に設定します。

想定する人物像は、具体的であるほどよいとされています。

年齢や家族構成、年収や趣味など、あたかも実在する人物かのように考えてみましょう。

想定する人物が検索するとき、どんな悩みをもっていて、どんな回答を求めているかをイメージすることで、有益かつSEOに強い記事が書けるようになります。

STEP②読者をイメージして仮構成を作る

記事の目的が明確になったら、自分の想像だけで仮の構成を作ります。

その際、競合記事を参照しないのがポイントです。

記事構成を作る際、KW検索を行い競合となる上位記事を参照するのが一般的です。

しかし、はじめから他の記事を見てしまうと、その内容に引っ張られてしまい、出せたかもしれない独自性を失う可能性が生じます。

また、検索上位の記事だからといって、その内容が最適とは限りません。

不要なバイアスを受けないためにも、まずはまっさらな状態で、思いつくままに構成を作ってみましょう。

KWに対して、自分が知識を持ち合わせていない場合は、似たKWに置き換えて考えるのも一案です

STEP③KW検索をして仮構成をブラッシュアップする

仮構成を作り終えたら、実際にKW検索して、記事の方向性や校正の過不足を確認します。

KW検索した際、以下の3つをチェックしてください。

KW検索した際に見るべきポイント

- サジェスト

- 関連キーワード

- 検索上位記事(上位20位程度)

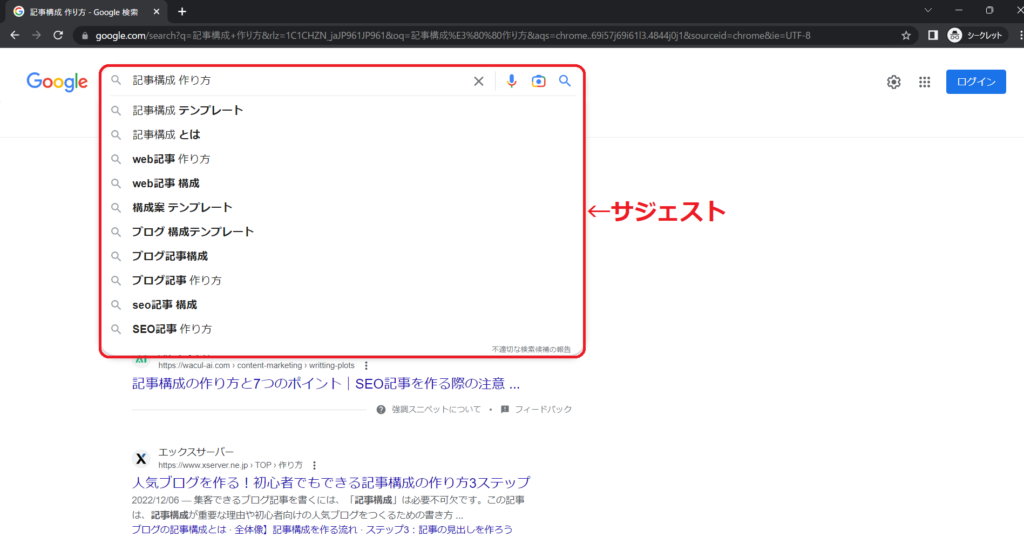

サジェストは、検索バーにKWを入力した際に表示される、関連KWのことです。(下画像参照)

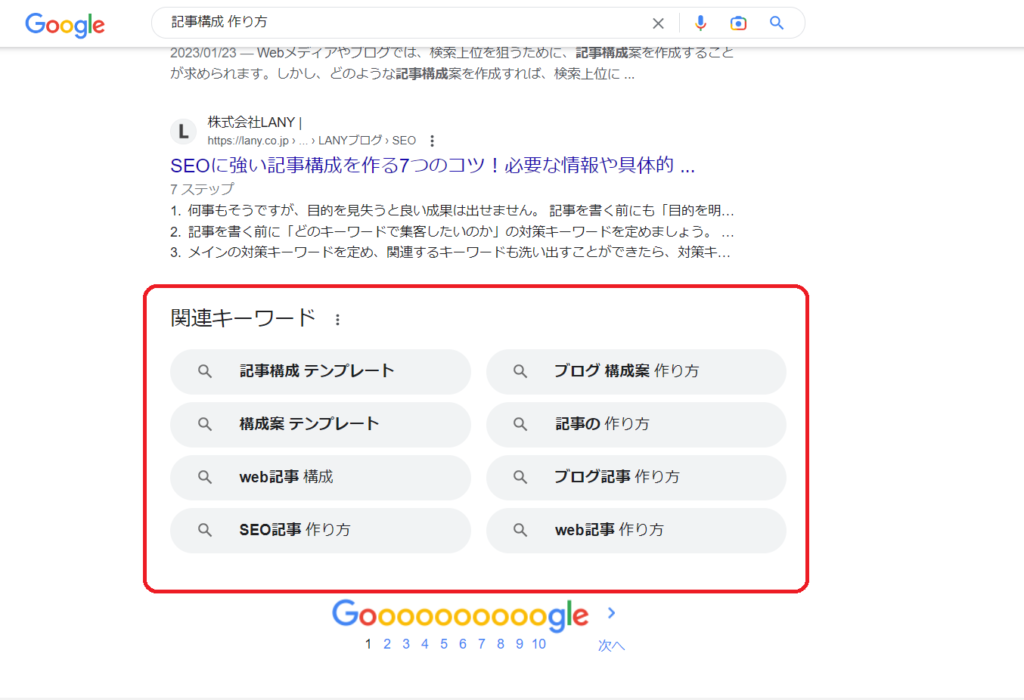

関連キーワードは、KW検索した際、画面の下に表示される部分を指します。(下画像参照)

検索上位の記事を確認する場合、1位~10位を目安に参照しましょう。

なお、1位~10位までの記事をすべて読む必要はありません。

構成作成の段階では、記事の目次だけで十分です。

上位表示されている記事の目次と仮構成を見比べて、すり合わせを行います。

仮構成に過不足があれば、都度調整します。

参照した競合記事のURLをメモに残しておくと、執筆時に資料として使えるので便利ですよ

STEP④読者の悩みを深掘りする

つづいて、次の2つの方法で読者の疑問を深掘りします。

読者の悩みを深掘りする方法

- Yahoo!知恵袋でキーワード検索をする

- X(Twitter)でキーワード検索をする

Yahoo!知恵袋やX(Twitter)には、上位記事にも書かれていないような読者の疑問が隠れているケースがあります。

KWの内容から逸脱しないものであれば、ここで加筆しましょう。

STEP⑤調整する

ここまで作ってきた構成案の内容を精査し、最終調整します。

構成案が論理的かつ、読者の疑問を解決できる内容になっているか客観的に判断し、適宜修正しましょう。

内容が重複している見出しや、KWに則していない見出しには要注意です。

「多少重複していても記事のボリュームが多いほうがよい」といった考えもありますが、不要な見出しをカットしたほうが読者ファーストの高品質な記事になると思います。

また、見出しの順番を入れ替えることで、論理展開がスムーズになるケースも少なくありません。

まとめ

今回は記事構成の具体的な作り方を解説しました。

本記事でわかること

- 記事構成の概要

- 記事構成を作り込むメリット

- 記事構成の作り方

記事構成は、記事の設計図ともよばれる重要なポイントです。

執筆前に構成をしっかり作ることで、読者に求められる高品質な記事を、スムーズに書けるようになります。

「構成を作るのに時間や手間をかけたくない」というライター・ブロガーの方もいらっしゃいますが、リソースをかけて構成を作ったほうが楽に執筆できるようになりますし、修正も少なくなるはずです。

はじめは時間がかかるかもしれませんが、慣れれば短時間で構成案を作れるようになるでしょう。

記事を書く際は、本記事を参考に構成作りに着手してみてください。